筋緊張の評価を行うには、腱反射と被動性テストが必要

筋緊張の評価は行いますか?

筋緊張の評価を行う前に行わなければならない検査があります。それは、腱反射です。腱反射と被動性検査の結果より筋緊張のタイプの判定をします。

腱反射の測定方法と記録方法の解説

腱反射の測定方法と記録方法の解説について詳細を解説しています。上記の青文字か左の画像をクリックしてください。

病的反射

病的反射も記載します。

詳細は「病的反射」をクリック。または画像をクリック

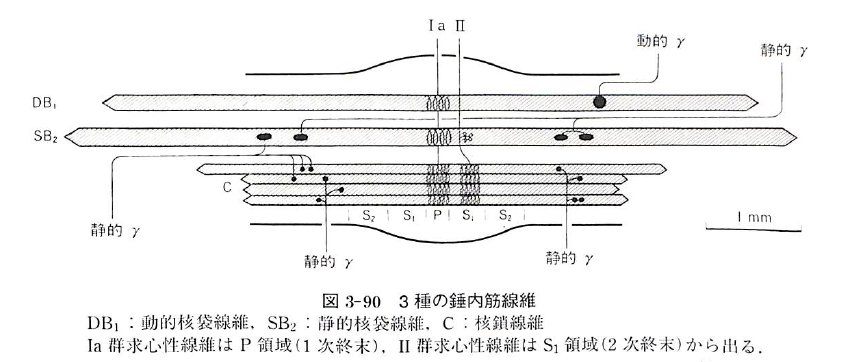

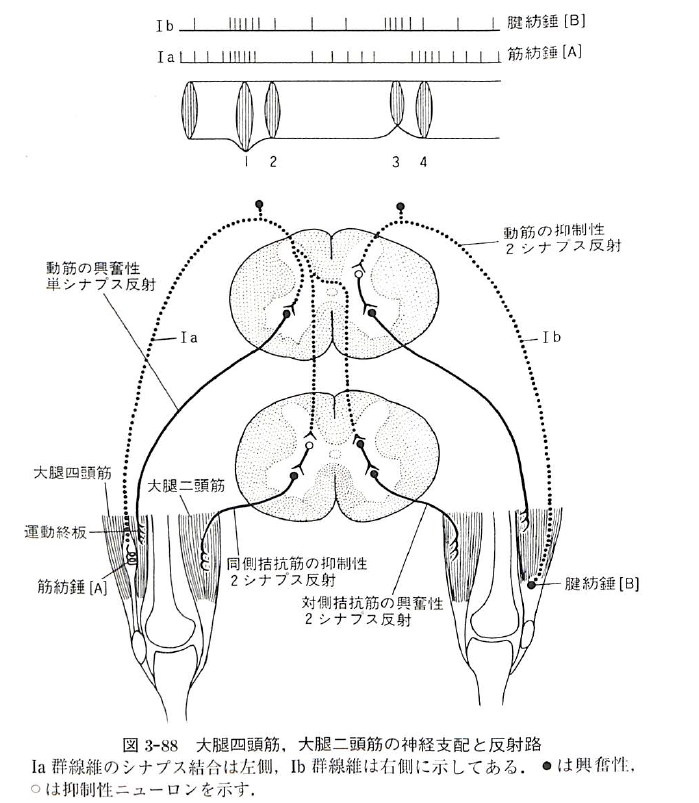

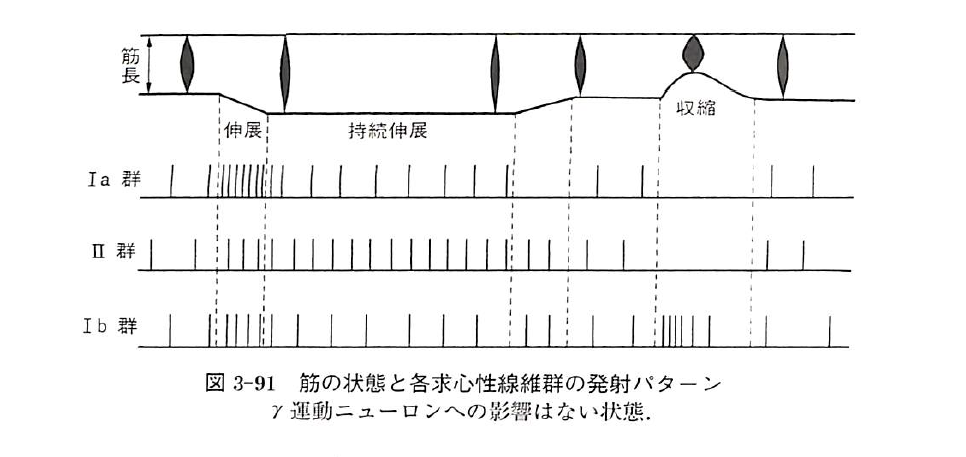

腱反射と神経生理学

ここから生理学の知識が少し必要になります。皆様ご存じの筋紡錘についてです。筋紡錘に核袋線維と核鎖線維があります。核袋線維は伸長のスピードに対して反応し、核鎖線維は変位に対して反応します。筋紡錘は中枢神経からの指示をγ(ガンマ)運動神経から受けて筋紡錘自体の調節を行います。核袋線維は伸長のスピードに対して反応するため、腱反射など急な筋の伸長に核袋線維が反応しα(アルファ)運動神経による刺激で腱反射を行った筋が収縮します。正常は筋収縮や関節の動きが確認取れます。ただ、中枢の抑制が少なくなると筋の収縮が過剰に現れます。では、筋緊張の消失または減弱とはどのようなものでしょう。筋の収縮自体ない状態かまたは常に筋が収縮している状態の可能性があります。パーキンソン病などの筋強剛の状態は核鎖線維の反応による変位が起きると常に筋が活動する状態になっている可能性があります。

被動性テストを行ってみましょう。

生理学的な知識より、腱反射に加えて被動性検査が必要であることが分かりました。被動性検査とは対象の筋に対して早く伸張することと、非常にゆっくりと伸張することです。腱反射が亢進している状態は早い伸張でははじめは非常に抵抗が強く、そのまま伸展を続けるとすっと力が抜けたようになります(ジャックナイフ現象)。また、非常にゆっくり伸張した場合、抵抗がほぼ感じられません。それは先ほど述べたスピードに反応する核袋線維が影響しているためと考えられます。ここで日常に置き換えてみると歩行や急な関節の屈伸が伴うときにはこの反応が出現し動作の困難が生じることがあります。大腿四頭筋にこの反応が出ているとき、歩行や日常生活はどのようになるでしょうか??この筋に対して早く伸張することとゆっくり伸張することを行い、抵抗の状態と、腱反射の結果から筋緊張のタイプ判定を行います。

筋緊張の種類、タイプ判定の方法。一番重要です。

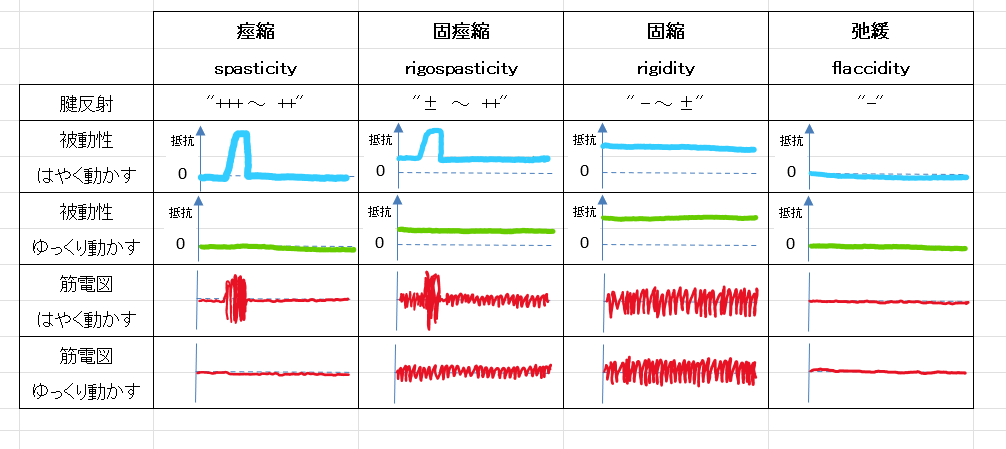

筋緊張のタイプ判定の方法について解説します。筋緊張のタイプは大まかに4つに分類されます。痙縮、固痙縮、筋強剛(固縮)、弛緩性です。下の図を参照してください。

痙縮 (spasticity) について

痙縮は腱反射の亢進を伴った緊張性伸張反射の速度依存性増加を特徴とする上位運動ニューロンによる陽性徴候の1つです。

被動性検査で早い伸展に強い抵抗とジャックナイフ現象がみられます。ジャックナイフ現象とは頚髄損傷でよく体験できますが、早く伸展すると抵抗が強く出現しますがそのまま抵抗に抗って伸展続けると急に抵抗がなくなりストンと伸展できる現象のことを指します。またゆっくりとした伸展ではほとんど抵抗がありません。主に脊髄損傷で経験する筋緊張です。腱反射が強く亢進している場合は足関節、膝関節、腹筋群にクローヌスが出現することがあります。

筋強剛(固縮) (rigidity) について

筋強剛(固縮)は腱反射が減弱か消失。被動性検査では早い伸張でもゆっくりとした伸展でも同じ抵抗が全可動域に現れます。抵抗が強い場合は腱反射が消失して見えることがあります。主にパーキンソン病で経験する筋緊張です。

固痙縮 (rigospasticity) について

固痙縮は痙縮と筋強剛が混合している状態です。腱反射は減弱から亢進と幅が広いです。痙縮の度合いが強いと亢進となり、筋強剛の度合いが強いと減弱となります。被動性検査では、早い伸張では痙縮様の抵抗になりますが、筋強剛の部分も現れます。そのためゆっくりと伸張しても全可動域で抵抗が現れます。主に脳血管疾患で経験する筋緊張です。

脳血管疾患の場合、全身が同じ筋緊張の分類とならないケースが大半です。例えば上腕二頭筋が腱反射亢進していて固痙縮の筋緊張であっても、上腕三頭筋は腱反射消失で弛緩性ということがあります。下肢にも同様の現象が現れることがあるので、歩行分析の際には各筋がどのようなタイプの筋緊張か検査を進める必要があります。

弛緩性 (flaccidity) について

弛緩性は腱反射が消失し、被動性テストでは抵抗がほとんど感じられません。筋の発揮出力はある場合と全くない場合があります。筋力がある場合はMMTで3レベル程度と筋力が低下しています。筋出力がある弛緩性は小脳障害で、筋力が全くない弛緩性は脳血管障害や末梢神経障害で経験する筋緊張です。

下の表は筋緊張タイプ分類を被動性テストの抵抗と、表面筋電図で測定した図です。

筋緊張のタイプの特徴についての解説

痙縮の欄を見てみます。早く伸展された筋の抵抗が高まり、ある程度で抵抗が全くなくなります。これがジャックナイフ現象です。また、ゆっくり伸展するとほとんど抵抗が見られません。筋電図では抵抗が強まるところで筋放電が大きくみられ、抵抗がなくなるところで放電がなくなります。他の筋緊張も抵抗と筋電図で同じような現象が見られます。被動性の検査を正確に行うことで筋緊張のタイプ分類の精度が高くなります。

(検査)Modified Ashworth Scale

Ashworthスケールとは

多発性硬化症の筋緊張の治療効果判定のために開発され、改訂が加わり現在の評価になりました。現在でも薬剤の効果判定の指標として使用されていますが、リハビリでの評価としては実用性に欠けるかな?と思っています。

Modified Ashworth Scale(MSA)(日本語訳)

| 0 | 筋緊張の亢進がない |

| 1 | 軽度の筋緊張の亢進があり、catch and release あるいは可動域の終末でわずかな抵抗がある |

| 1+ | 軽度の筋緊張亢進があり、catch と引き続く抵抗が残りの可動域(1/2以内)にある |

| 2 | さらに亢進した筋緊張が可動域(ほぼ)全域にあるが、他動運動はよく保たれる(easily moved) |

| 3 | 著明な筋緊張亢進があり、他動運動は困難である |

| 4 | 他動では動かない(rigid) |

(検査)Modified Tardieu Scale(MTS)

筋の伸長速度

| V1 | できるだけゆっくり(対象とする体節が重力で自然に落下する速度よりも遅く) |

| V2 | 対象とする体節が重力で落下する速度 |

| V3 | できるだけ速く(対象とする体節が重力で自然に落下する速度より速く) |

筋の反応の質

| 0 | 他動運動中の抵抗を感じない |

| 1 | 他動運動中のわずかな抵抗を感じるが、明らかな引っかかりはない |

| 2 | 他動運動に対する明らかな引っかりがある |

| 3 | 持続しない(伸長し続けた場合に10秒に満たない)クローヌスがある。 |

| 4 | 持続する(伸長し続けた場合に10秒以上の)クローヌスがある。 |

お問い合わせはこちらから。

毎日仕事で忙しいあなたへ。日用品の買い物は通販が便利です。洗剤、トイレットペーパー、化粧品など1個からも大丈夫です。

コメント